薬剤師になったばかりの方、子育てなどでしばらく現場を離れた方やメーカーにいた方のために、調剤がすぐにマスターできるようにまとめてみました。

これさえ押さえればなんとかなるというポイントを紹介していきます。

ピッキングについて

調剤ピッキングは法律が変わり、調剤事務員でも行えるようになりました

調剤薬局・病院薬剤部ピッキングの基本やコツ。調剤補助ピッキングで何を気をつければいいのか。

厚労省から通達があり、調剤事務でもピッキングができることに明確に決まりました。

厚生労働省が調剤補助に関する通達である「調剤業務のあり方について」(令和1年4月2日)を発表したことにより、調剤薬局の事務員でもピッキング業務も行えるようになりました。

ピッキングには薬剤師の指示・管理が必要であり、薬剤師の目がきちんと届く場所で行うことが条件となっています。

要するに、薬剤師の指示・管理のもと調剤事務でもピッキングができるということです。

調剤事務さんは無資格者となってしまいますが薬剤師がいつでも見れると言うことを条件にピッキングができます。

例えこの状況で間違えが起こったとしても、法律上は薬剤師や管理薬剤師が責任を負いますので事務さんは一生懸命やればそれでOKです。

薬剤師や管理薬剤師は事務さんが違ったやり方をしていたら指導する立場にありますので馴れ合いにならずに間違っていたらそれを指摘してください。

現場の細かいローカルルールは必ず従うようにしよう!

ピッキングについてはある程度そこの薬局や病院のローカルルール(その薬局や病院だけの特有のルール)があるのでそれに従って行ってください。

具体的には

- ゴムの巻き方

- ヒートの合わせ方

- ヒートの切り方

- 1錠だけにならないようにする

- 薬によっては箱ごと出す(ムコスタ点眼とか上下の向きを保たなければならない)

- アーガメイトゼリーはフレーバーと共に出す

- 冷所品はまた冷所に戻すタイミング(監査後なのか、ピックしたらすぐなのか)

ルールを逸脱すると些細なことでもクレームになります。

調剤事務の方がピックするときはクレームを受けるのが薬剤師であることを忘れずに行ってください。

クレームをサラッとやりくりしている薬剤師もいますが(店長クラスの方はそうですが)、実際は結構根に持っているので気をつけましょう。

ピッキングの前に処方箋が読めないといけない

調剤事務さんがピッキングを行う場合はある程度、通常の入力業務で薬品名とかジェネリックとか覚える必要があります。

「この薬は先発品だからジェネリックだったらこれに変わる」とか、一般名・ジェネリック名・先発名を覚えて頭の中で一致させてからでないと、ピッキングできません。

また、薬局内の在庫が何mgしかないからその規格に合わせてピッキングしなければならないという、店舗在庫や店舗事情も覚える必要があります。

処方箋の読み方はもちろんですが、店舗在庫のことも把握(はあく)しつつピッキングする必要があります。

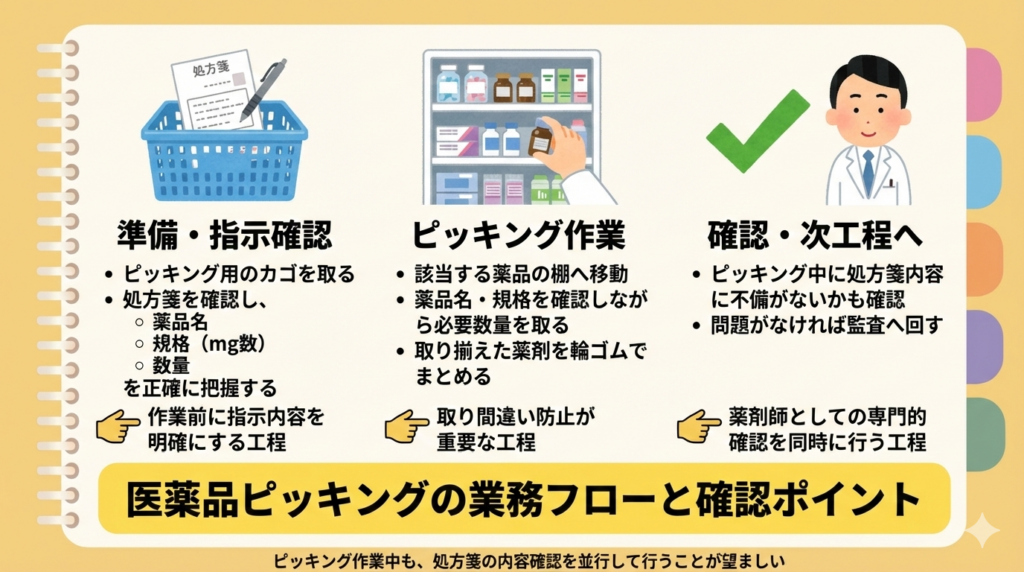

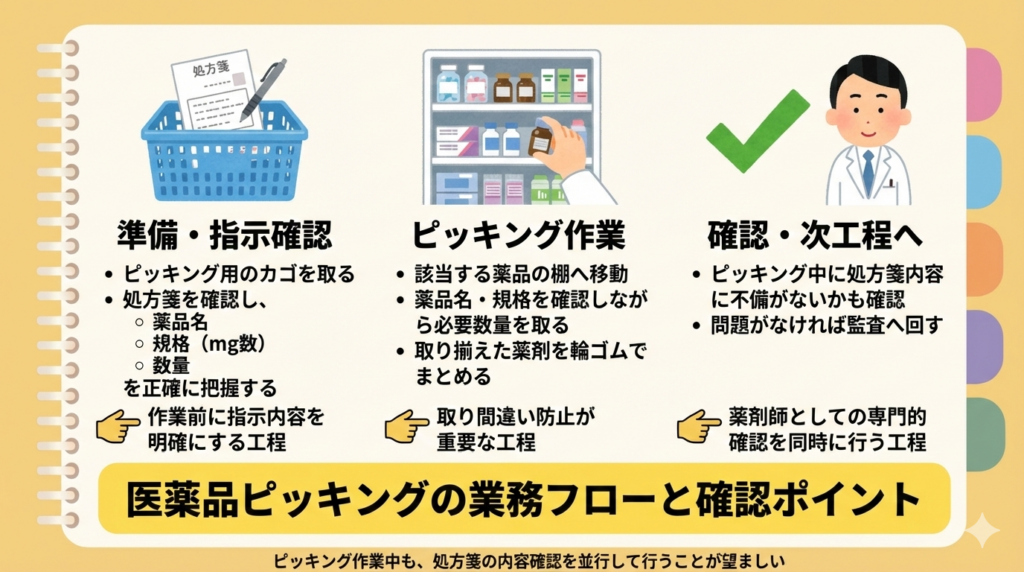

医薬品ピッキングの業務フロー

- ピッキング用のカゴを取る

- 処方箋を見て取るべき薬品名、規格(mg数)と取るべき数を確認

- その薬品のある棚へ移動

- 薬品名・規格に注意してその数量をとり輪ゴムで止める

- 監査に回す

- 薬剤師としては、このピッキングをしている最中に処方箋に変なところがないかは確認しているのが望ましいです。

監査で別の人が見てくれるから多少間違えても大丈夫と思うのではなく、最初のピッキングで100%あっているくらいの感覚を持つべきです

バーコードリーダーなどのピッキングシステムで行うところもある

最近はピッキング補助のバーコードリーダーなどのピッキングシステムを使用して、ピッキングするところも増えてきています。

事務さんが処方箋を入力した後、ピッキングシステムにデータが飛んできます。

ピッキングシステムの端末で薬品の場所やピッキングすべき薬品の品目と数が幾つなのかを教えてくれるものになります。

これだと完全に素人であっても、その端末の指示通りに取るだけで完了するものになります。

ただし、毎回バーコードを読み取る必要があるので、慣れない人は逆に時間がかかります。

また、機器の不具合が起こることがあるのと、ピッキングシステムの端末が高価なものなので、逆に神経を使ってやりづらく感じる人もいます。(落としてすぐ壊れるような端末は現場では使いづらいかもしれません)

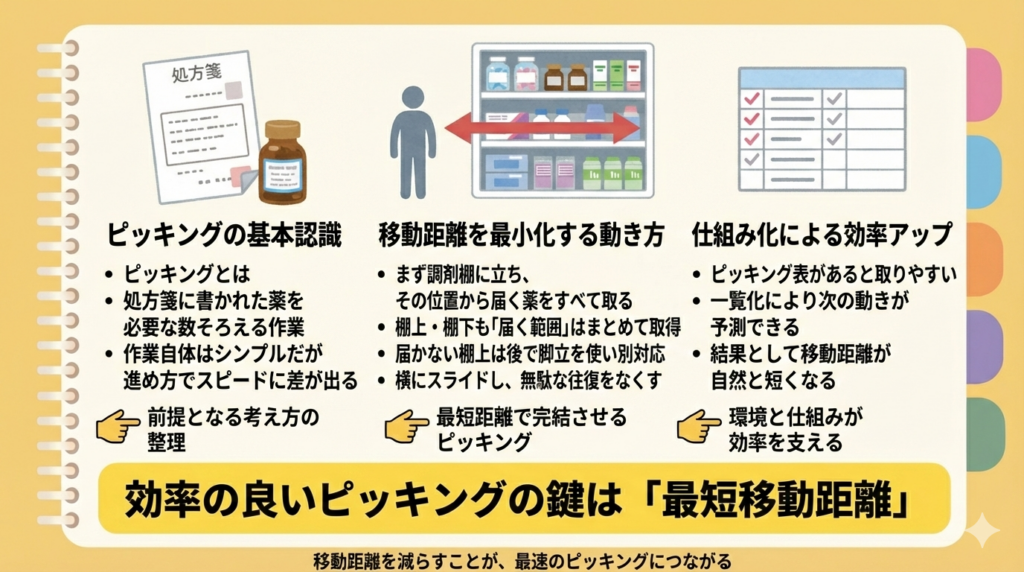

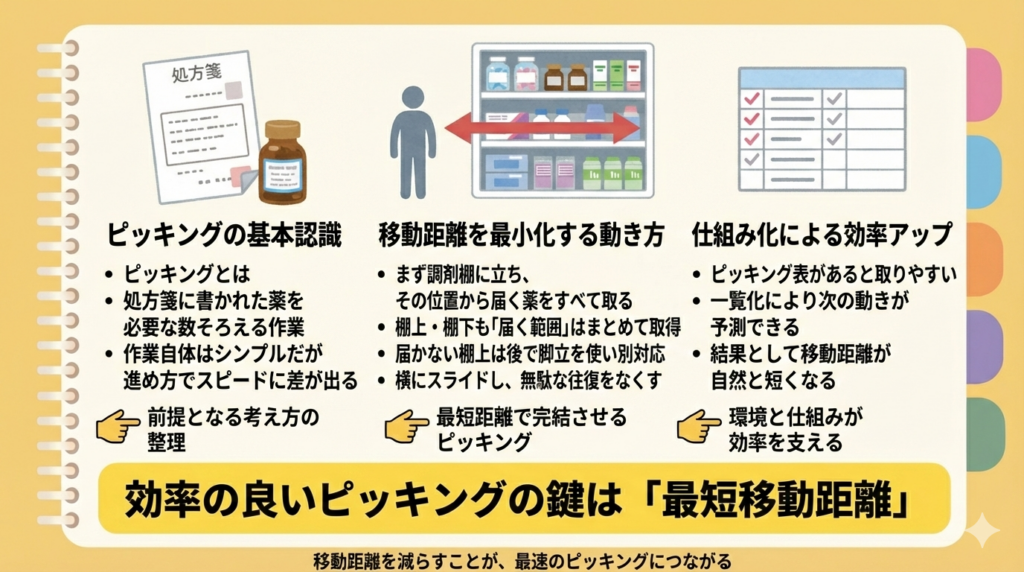

効率の良いピッキングとは、「最短移動距離」を考える

要するに、ピッキングとは処方箋に書いてある薬をその数をそろえるだけ ではあります。

ピッキングには要領があると思いますが、私が思うには出来るだけ動く距離を減らしたピッキングが一番早いと思っています。

まずは調剤棚に立って、その位置から届く錠剤全て取ります。

棚上であろうが、下であろうが、その位置で取れるものを全てとってしまいます。

棚上が届かない方は棚上は後で脚立を利用するとして別枠で捉えて、取れる範囲のものを取っていきます。

その後、横にスライドしていって無駄な動きを無くします。

薬局によっては、ピッキング表というのが出るところもありますが、ピッキング表になっていると取りやすいと思います。

ピッキング表を見てもらうとわかるのですが、これもやはり移動距離を少なくしてくれます。

ゲームで「Age Of Enpire」という国を作って他国と戦うゲームがあるのですが、

そこでは農民にいかに効率よく働かせるかを考える時に、出来るだけ移動距離が少なくなるようにすると最も早く国が作れました。

そのゲームでは常識な話なのですが、これを応用すると薬局で一番効率よく働くっていうのはやはり移動距離が少なくする工夫ですね。

頑張っている風に見えるより、実際に早く効率よくピッキングする方が薬局として価値はあると思います。

納品された薬品をしまう時も、「最短移動距離」を考える

そしてこれは、薬品が納品されて棚に戻すときにも効果を発揮します。

本当に、納品された薬を棚に戻す時に右行ったり左行ったりしている人が多いこと。(無駄です)

薬品の位置はある程度頭の中に入れて、この棚にあるものは全てそこで入れきり、次の棚へ移動するという習慣をつけるだけでかなり早く薬品をしまうことができます。

毎日やることだし、同じことの繰り返しになりますので、一つ一つの作業が1秒でも早いというのはそのあとの人生を大きく変えるかと思います。

分包機の使い方:円盤型とVマスの違いと要点

分包機についてですが、大きく分けて円盤型とVマス型があります。

病院や薬局ごとにどちらかを設置していますが、両方慣れておく必要があります。

場所によっては両方採用して使い分けているところもあります。

円盤型は正確に撒(ま)けたり、処方日数の多い分包に適しています。(だいたいみんな円盤型支持者ですね)

Vマス型は「とにかく早く分包したい」現場では、分包されるまでの時間が短いので重宝されます。

小児が多い薬局やスピード重視の薬局が持っている印象が強いです。

Vマス型で扱える限界は1包0.1g程度となりますが、円盤型の場合はそれ以下でも分包できます。

円盤型は分包する時は、薬を入れてボタンを押すだけなので簡単です。

しかし、就業時の掃除は洗うパーツが多くて大変です。

Vマス型は部品が少ない分、就業時の掃除が簡単で楽です。

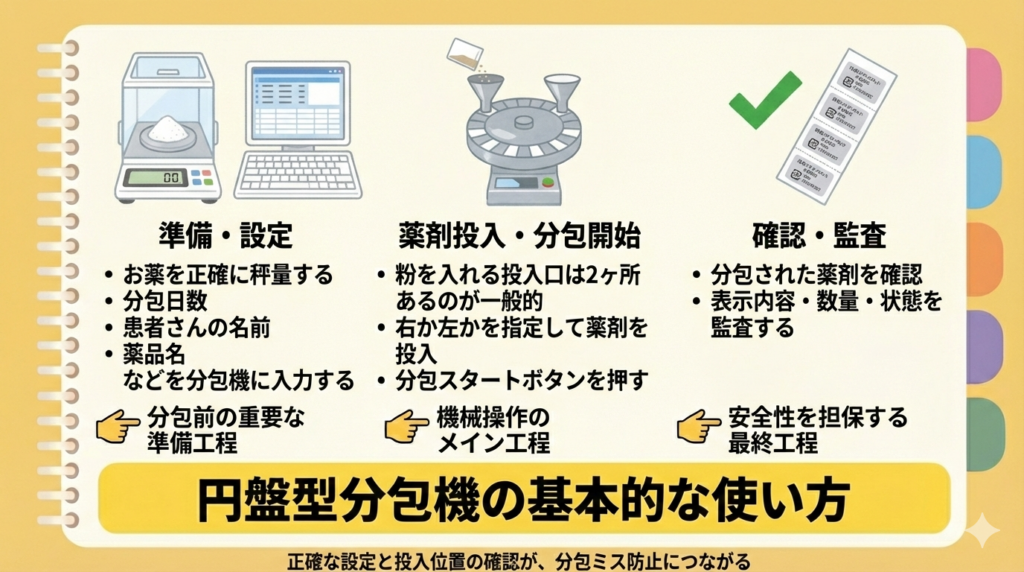

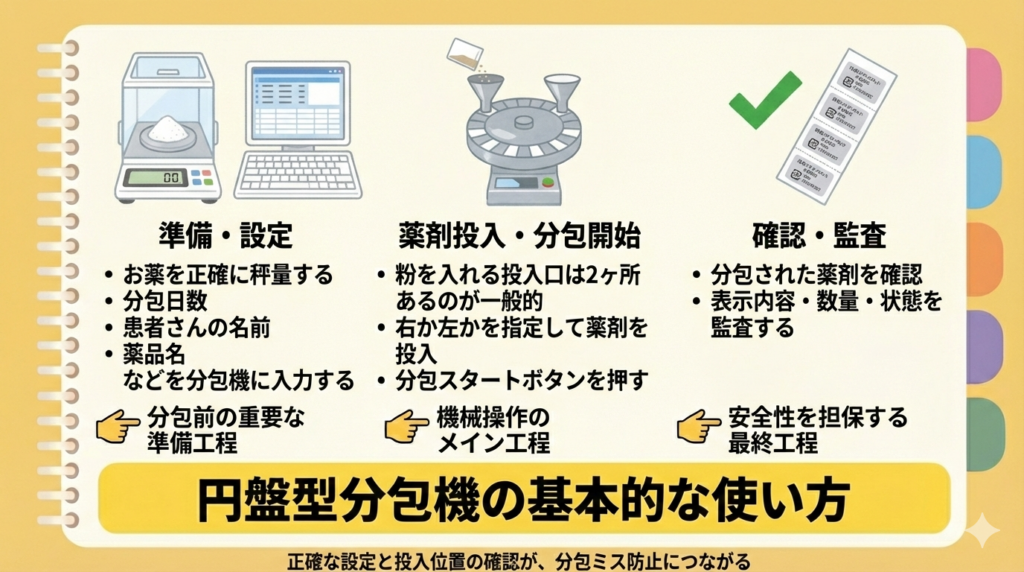

円盤型の使い方

- お薬を秤量する

- 分包する日数や患者さんの名前、薬品名などを入力する

- 粉を入れるところが2ヶ所ある分包機が一般的だが、右か左か指定して粉を入れる

- 分包スタートボタンを押す

- あとは出てきたものを監査する

Vマス型の使い方

- お薬を秤量する

- 分包する日数や患者さんの名前、薬品名などを入力する

- 粉を入れてヘラを使って平らにならす

- 分包スタートボタンを押す

- あとは出てきたものを監査する

Vマス分包機のコツ ※ヘラでならすのはテクニックがいります。

- ヘラは大小あり、角度がそれぞれ異なる。まずはピッタリと合う角度のところを探す

- 押さえる角度は一定で左から右へならす

- Vマス分包機の特性上、左右少し量を多めにするとちょうど良くなる場合が多い(機械の調子によって異なる)

- ヘラのピッタリ合わない量となっていた場合、少し斜めにしてちょうど良い角度にする

- 手技の練習が必要なので乳糖や重曹などで撒いて練習する。(その時に秤量してどれくらい正確か確認すると良い)

散剤監査システム

散剤監査システムといって測った薬品を理論値と照合してくれたり、一人調剤でも安心して調剤を行うシステムがあります。

一人薬局で導入していない店舗があれば、是非導入を提案してみてください。

なかなか経営側を納得させづらいですが、これがあると薬の取り間違え事故が防止され、安心感が違います。

病院と調剤薬局で分包方法が違うポイント

病院では1人の患者さんに粉薬が複数出ている場合、薬品ごとに分包して、分包紙に薬品名まで印字していくことが多いです。(薬が中止になってもすぐにその薬だけ抜くことができるようにしています)

一方、調剤薬局では粉薬が複数出ていた場合、全ての薬品を混ぜて薬品名は記載せずに分包していきます。

(薬が中止になって1剤だけ抜くということを想定していない。1剤だけ中止の場合は再処方を依頼する)

病院は「必ず」患者名が入ってますが、調剤薬局は患者名とかは入れないで、「用法のみの印字」もしくは印字する必要がないときは「無印字」の場合もあります。

病院と調剤薬局によって調剤方法とか考え方は色々と違うと思いますので、それらはそこのやり方に沿って波風立てずにやっていただけたといいかなと思います。

簡易懸濁法について

最近では製造物責任法(PL法)の観点からも簡易懸濁法を行う病院が増えてきています。

調剤薬局で在宅を行うときも、簡易懸濁の現場に出くわすケースもちらほら出てきています。

簡易懸濁法とは、55度の温湯に10分お薬をひたして溶けたものを経鼻栄養や胃ろうから投与する方法になります。

①少しだけ叩くもの ②全く叩かなくていいもの ③経管がつまるので不可能なもの

とありますのでそれを簡易懸濁の表を見て判別して行います。

基本的に簡易懸濁になると、薬品を粉砕しなくて良くなるので薬局側の手間は省けるというメリットがあります。

簡易懸濁の知識がなかったとしても、もしやっていたら勉強して簡易懸濁に対応した方が薬品の安定性と業務効率の面から良いです。(看護師さんは少し負担を感じるようですが、医薬品の安定性と製造物責任法のためと説明しましょう)

以下のページに簡易懸濁の表が載っていますので、簡易懸濁の患者さんを対応するときは参照してください。

小児薬容量について

小児が来ると戸惑う人、多いですよね?

大人の調剤は薬量が一定なので、腎機能が悪いとかそういうののチェックだけでいいですが、小児は毎回体重確認が必要です。

体重計算をしてその用量がその体重に合ってるかどうかそういったものを考えていかなければいけません。

基本的には薬品ごとに10kg何gなのかをざっくりと覚えておきます。

1歳からだいたい+2kgずつ増えていくというのを頭に入れておきましょう。

見た瞬間にオーバーしそうかどうかの見当がつけられたらいいと思います。

1歳10kg

2歳12kg

3歳14kg

4歳16kg

5歳18kg

6歳20kg

と大体で覚えておきます。

子供によって体重は上下するから必ず体重確認は必要ですが、処方箋を見た時点でだいたいの体重からの予測値は考えておきます。

カロナールは多少多くても大丈夫な安全なお薬

アセトアミノフェンのカロナールは小児の体重の割に肝代謝容量が多いため、多少オーバーしても問題ないです。

他のお薬に関してはよく見て1日量を超えていたら問い合わせています。

たまにお医者さんの計算間違えが発生しているのでその辺は間違えなのかどうなのかを確認しています。

処方箋より藥袋・薬情を確認するほうが早く正確な監査が行える!

藥袋や薬情を見ながら監査する方が早い!

長年薬剤師やっていて監査する時にどうするのが一番早いのかを考えた時に考え出したやり方になります。

藥袋や薬情を見ながら薬を確認することが一番早く正確に監査することができます。

処方箋を見ながらの監査をしていると、この薬はこのジェネリックに変わっている、この薬は一般名から先発に変わっている、など追っていくのが大変だと思います。

事務さんの入力がある程度正確であることが前提

これを行うには、事務さんの入力が結構正しく出てくることが前提になります。

その時にまずは調剤録などの入力情報と処方箋が正しいかどうかを確認します。

この時は丁寧に確認する必要があるので、ペン先を使って指差し監査していきます。(ペンの先は出しませんよ)

引用元:もうやめませんか?調剤薬局で行われている7つの無駄な作業 | 離島薬剤師どっとこむ沖縄

入力があっていれば薬情や藥袋も処方箋と同等に正確である

処方箋と調剤録があっていたら次に、薬情や薬袋があっているのでそれらで

実際に取られている薬と薬情もしくは薬袋が合っているかを見ていきます。

薬を取り間違えなのか、入力のどちらかが間違えているということがすぐにわかる

この時に薬と薬情薬袋との相違があった時は調剤が間違っているか入力が間違えているかを気づくことができます。

入力とピッキングが両方同時に同じように間違えるということは確立的にものすごく少ないため、

この監査方法で99.9%くらいの精度があります。

(事務さんのミス率が高い場合、ピッキングと同時に間違える可能性があるので精度が下がります。)

とにかく早く監査することができて基本的に精度が高いやり方かと思います。

袋つめ作業+監査を同時に行える

薬袋に詰めていく必要があるのであれば薬袋に詰めながら薬と薬袋があっているかを確認します。

そして、薬袋が全て出てきていない可能性がある時は薬情をみて監査します。

薬全てが薬情とあっているか。

錠数とものと両方あっているか、写真付きなので監査しやすいですよね?

ついでに写真がおかしかったり表記がおかしかったりすることにもこの時に気づくことができます。

調剤が間違っているときは

①錠数を間違えているのか

②とった薬品が間違えているのか

③メーカーを間違えているのか。

入力が間違っている時は同様に入力の何が間違えているのか。

この監査方法だと、取ってある薬と入力のどちらかが「間違っている」という事実だけは早急にわかります。

間違っている事実だけわかるので、間違っている箇所を順を追ってよく探していくと直すべき箇所にたどり着きます。

間違っているという事実があって監査で止められればいい。間違えの過程は順を追えば気づける

高速で監査をしていって、「間違っている」という事実だけ確認して弾くことができるので、薬袋薬情監査はかなり有用かと思います。

物凄く忙しい時に、処方箋と調剤録の照らし合わせをせずにあっているものと想定して進んでいく人もいるかもしれませんが、それは事務さんの入力ミスをカバーできないのでやらないでください。

一包化は薬剤師の貢献度の高い仕事の一つ。一包化するメリット・注意点

一包化は薬剤師の貢献度合いの高い仕事の一つ

患者さんでヒートからうまく取り出して飲むことができない人や、数が多くて間違えそうな人には一包化といって、分包機で用法ごとにまとめて分包しています。

この一包化は一昔前は面倒臭いから断る薬剤師も多かったのですが、最近は患者メリットが高いのでどこも積極的に行っていると思います。

門前の忙しい薬局なんかはいまだに時間がかかるからとか断る理由を探している人もいますが、基本的にやってあげるのが薬剤師の意義だと思います。

ただしアスパラK錠のように分包したらいけない薬もあるのでそれはヒートのままか、できればホチキスして止めてあげるのがいいと思います。

一包化はミスが出やすいので注意が必要。自動錠剤分包機が入っている薬局だとスムーズに行える

一包化作るときはミスがかなり出やすいので注意が必要です。

自動錠剤分包機が入っている薬局であればかなりスムーズにいくつも作っていけるのですが、それが入っていない店舗は手作業が多くなるので負担が大きくなります。

日数も14日とかわかりやすい日数ならいいですが、49日分とか長期処方とかになると分包機の分包数をオーバーしてしまうので何回も入れて間違えそうになります。

特にやりやすいやり方というのは思い浮かばないですが、とにかくミスしないように何回も確認してから分包機のスタートボタンを押すことでしょう。

一回分包してしまうと今度はバラしたりするのがものすごく手間になるので最初のスタートボタンを押す前に本当に合っているのかどうか、入れ間違えはないか、足りないものはないか、などを確認していきます。

そうやって確認して正しく分包しても分包機の不具合で薬が落ちてこなかったり、一つ隣の袋に飛んでしまっていたりと不具合が出るものです。

外来調剤では丁寧に一包化することが多いが、在宅医療や病院の場合はセロテープ使用も可

外来調剤ではこの時にわざわざきれいに巻き直したりもするのですが、在宅で訪問している場合なんかはこれをわざわざ巻き直さずにセロテープなどで直します。(外来ではきめ細かさが求められます。)

いちいちきれいにしていたらキリがないし、他の職種ではこのセロテープとかあまり気にしてなく、むしろしっかりと分包されていればそれで良いという感覚です。

外来調剤の時は結構きれいに出したりとか丁寧さにこだわる方が多いと思います。

しかし、病院に勤めた経験がある方はわかると思いますが、丁寧さとかサービス追求より医療としてのサービスの方が重要です。

つまり、きれいにお薬を束ねて丁寧な言葉で一包化を断ってヒート調剤する薬局より、セロテープで補修しようとも一包化を断らずに患者さんの医療的なメリットを考える薬局が優れているということです。

色々気になってしまう患者さんは個別対応

ただし、ある程度しっかりしている方で色々気になってしまう患者さんには個別対応をしてもいいとは思います。

ご高齢になってくると大量にあるお薬を間違えずに飲むということが苦痛で仕方なくなってきます。

一包化を提案してあげてとても感謝された時はなんとも言えない仕事のやりがいを感じるものです。

ぜひ一包化を断らずに、むしろ提案する薬剤師であってください。

最近では、処方箋を受け付けていない患者さんであっても、外来服薬支援料1として加算を算定し、持ち込みの薬を一包化してあげることも可能です。

- 患者が他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、それらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用により整理する。

- 他の保険薬局や保険医療機関で調剤・処方された薬剤の重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。

- 結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。

https://kakari.medpeer.jp/dispensation_fee_encyclopedia/32/

一包化をするには、分包機の使い方を覚えるところから

一包化っていうのは、とにかくまずは分包機の使い方をマスターするとこから始まるかと思います。

それぞれの分包機によって操作方法が異なりますので、その分包機の特性だとか使い方、そういったものをマニュアルを見たり、スタッフに聞いたりして、いち早く覚えることが重要になるかと思います。

目の前でやってもらってやり方を覚えたりとかほんのマニュアルなどがあるのでマニュアルがあるかどうか。

最近の分包機では、分包機自身に操作方法の動画が入っていることが多いのでそれらを見て覚えます。

自動錠剤分包機が導入しているととにかく分包がスムーズ、手撒きで分包するときはミスがないか注意する

この分包機において、大きく二つに分かれると思うんですけども、

一つ目の分包機は自動錠剤分包機と言って、入力したらその通りにどんどん作ってくれる分包機になります。

二つ目の分包機は、これは普通の分包機でありまして、1つ1つの錠剤を手で入れていかなければなりません。

あまり機械に投資してないような薬局 だとか、一包化が少ない薬局であると、ただの普通のV マスの分包機しかありませんので、この分包機で手撒きで作っていくしかありません。

手巻きで作るというのは、それだけ時間もかかるし、手間もかかる。

さらにですね、その中でミスが起こりやすくなります。

なので、基本的には自動錠剤分包機を入れていただいたところの方が効率的にミスも少なく作ることができます。

自動錠剤分包機はだいたい1000万円以上かかってくるようなものになるんですけども、ただの V マスの普通の分包機においては、100万円ちょっとぐらいで買えますので、そういった点からあまりそういった機械に投資したくない薬局では、ただの V マスの分包機、もしくは円盤型の分包機のみ購入しているので、手巻きで作っていくことになります。

手巻きで作るときは前回と同じ処方であってもミスがないか注意しながら作る

手巻きに作る時はとにかく一つ一つ確認しながら入れていくということ。

用法ごとに入れていくということですね。

朝昼夕に分けて用法ごとでもしてもいいですし、全用法連続でやってもいいですけれども、とにかくミスがないように指さし確認をする必要があります。

絶対、1錠錠剤が飛んでしまったりだとか、そういったことになりうるので、必ず確認をしていきます。(錠数の少ない一包化ならいいですが、種類が多いときは大変です。)

処方変更がなければ自動錠剤分包機はほとんどボタン押すだけとなる

次に自動錠剤分包機についてなんですけども、この自動錠剤分包機は物にもよりますが、大体はとても使い勝手が良いです。

こちらは初期導入の時に患者さんを登録して行ったり薬品登録するのがめんどくさいというのもありますけど、一旦登録して薬品もカセッタを設定したところまで行くと、その後DO処方に関しては永遠に直ぐに作ることができるようになります。

自動錠剤分布機の中に含まれているカセットに入っている錠剤に関しては自動で落ちてくることになります。

それ以外のものに関しては、手巻きで出し、手で入れていくことになります。

ここの点は普通の分包機と変わりありません。

ただ自動で落ちてくるということが大変メリットがありまして、とてもスムーズにお薬を作ることができます。

自動錠剤分包機は充填ミスが重大事故につながる

この自動錠剤分包機ですが、以前、ウブレチド (毒薬)とマグミット(便軟化剤)の取り違いのミスを起こした薬局がありました。

https://saiyaku.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/20110822.pdf

注意点として同じ番号で別薬剤のカセッタを用意して、入れ替えて使うというようなことは絶対に起こしてはいけないと思います。(そんな運用の薬局は稀ですが)

カセッタが足りない場合はしっかりと設備投資をして新しい分包機を買うべきだと思います。

なおかつ、絶対に自動錠剤分包機に毒薬だとかそういった制限のあるお薬というのは入れないようにした方がよろしいかと思います。

抗がん剤は別分包かヒートでお渡しする

抗がん剤については被曝の影響を考えなければいけないので分包機を汚す恐れからヒートでホチキスする場合もあります。

もしくは別に分包する場合もあります。

分包した後は重曹で分包機をお掃除します。

同用法で3種類以上、もしくは異なる用法で用法の1つが重なっている薬品がある場合に一包化加算が取れる

保険点数のことですが、一包化加算が取れる条件があります。

例えば

アムロジピン5mg 1錠 リクシアナ15mg 1錠 バイアスピリン100mg 1錠 1日1回 朝食後

となっていた場合、

この場合は一包化加算が取れますが、どれか1剤でも減ってしまうと取れ無くなります。

アムロジピン5mg 1錠 1日1回朝食後 ロキソニン錠60mg 3錠 1日3回 毎食後

この場合も2種の薬剤が朝食後で服用され、なおかつ違う用法であるため一包化加算を取ることができます。

まとめ

- 調剤全般に言えるのは薬局のローカルルールを尊重しよう!

- 効率良いピッキングは最短移動距離を考える

- 分包機は円盤型とVマスとある

- Vマスの分包機はコツがいるので慣れるまで練習が必要

- 簡易懸濁表は簡易懸濁の表を見て行う

- 小児の年齢別体重をおおよその値は覚えておく

- カロナールは安全に使える。多少オーバーしても大丈夫ではある。

- 薬情、薬袋で監査した方が早く行える。「間違っている」ことだけわかればあとは順を追って細かいところを見ていける。

- 一包化は自動錠剤分包機があると適切であるが、手巻きで行う場合は十分注意して行う

- 充填ミスにだけは気をつける

- 抗がん剤は別分包化ヒートでお渡しする

- 一包化加算の要件は確認しておこう

薬局によっては効率的なやり方とか細かいところを教えてくれないところもあります。これらのコツを覚えておくと調剤の効率化を行え、即戦力になれると思います!

コメント